在中国悠久的历史文化长河中,有许多令人叹为观止的发明创造,它们不仅展现了古人的智慧,更在现代社会中仍闪耀着光芒。在这些古代的“黑科技”中,滚灯以其独特的魅力和精巧的工艺,成为了一个不可多得的文化遗产。它最大的特点就是,在地上来回翻滚时,灯里的蜡烛都照常燃烧而不受影响。那么,滚灯究竟是如何做到旋转飞覆,而灯不倾灭的呢?

滚灯翻滚时,蜡烛照常燃烧而不受影响

滚灯的历史渊源

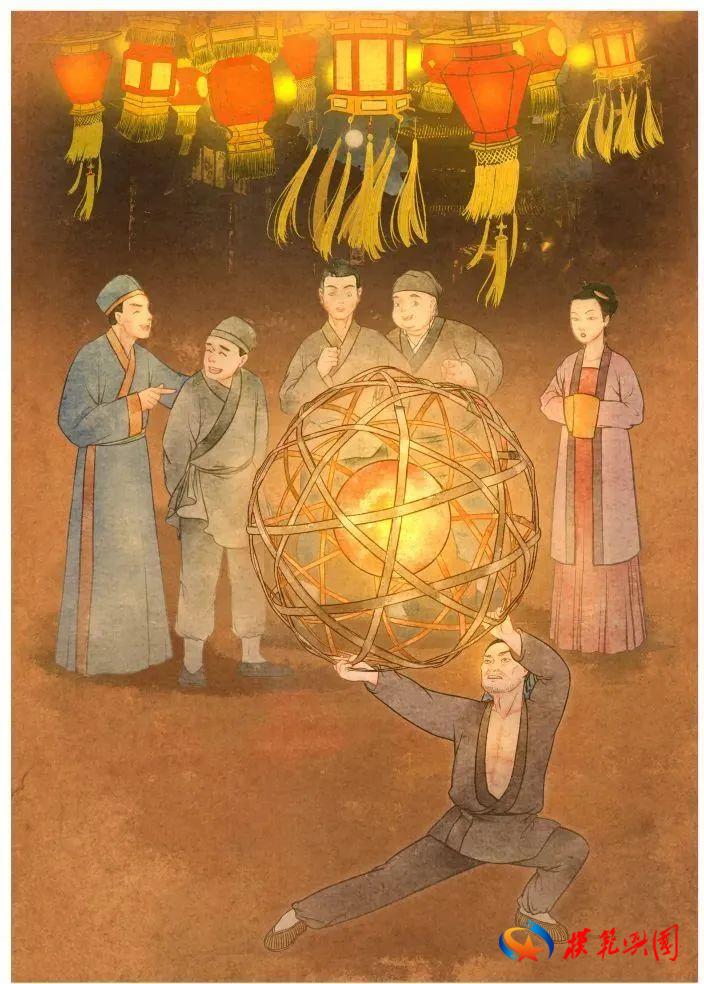

滚灯是一种流传广泛的民间舞蹈表现形式,各地表演形式不尽相同,按其流传地区分,主要有浙江滚灯、奉贤滚灯、青海滚灯、松滋滚灯、海盐滚灯等种类。滚灯表演所使用的灯一般以竹木纸布扎制,直径数十厘米至百厘米不等。由内、外两部分组成,外观多为球形,内部装有灯火。滚灯多由青年男性或儿童表演。演出时一般会做出抱耍、掷推、扛舞、系绳旋转甩动之类动作,也有的利用球灯或花灯进行技巧和歌舞表演。表演以锣鼓伴奏,技巧性强。

据史料记载,滚灯至少已有七百余年的历史,南宋著名诗人范成大在诗中记述“掷烛腾空稳(小球滚灯),推球滚地轻(大球滚灯)”。清海盐文人彭孙贻诗《轮灯》的小序中有“儿童缚竹为轮,展转相环,旋转飞覆,而灯不倾灭。壮士运之,衢中腾掷不休,曰滚灯”的描写。话剧双枰记中也有对滚灯的相关描述:“局中虽有黑白,救国却无定法。所依凭者,惟胸中灯烛一点,展转相环,旋转飞覆,而灯不倾灭。”

古画里的滚灯

2008年,余杭滚灯甚至登上了奥运会开幕式的舞台。同年的7月15日,被列为首批国家级非物质文化遗产保护名录。

2008北京奥运会开幕式中浙江非遗滚灯的节目表演

滚灯的原理

滚灯的原理究竟是怎样的呢?其实,它的原理和近代陀螺仪中的万向支架相似,其内部结构是两个同心圆机环,机环内有轴,托着环内的灯,球转动时,灯可始终保持向上的位置,使蜡烛相对稳定。

我们知道,要使一个具有一定重量的物体不至于倾斜翻倒,最佳的方法就是采用支点悬挂法。滚灯正是采用了这一方法,将蜡烛悬挂在两边各有一个轴孔的内持平环中,当内持平环呈水平位置时,蜡烛因自身重量便不会左右倾斜翻倒。

滚灯的内部结构

但前后的翻倒无法避免,所以在内持平环的轴向上再做一个更大的持平环,套在外面,将悬挂蜡烛的内持平环悬挂在外持平环上,并使两环的轴孔正好垂直,轴心线的夹角为90度。就这样中心随重心作用,无论滚灯怎么转动,里面蜡烛总是稳定朝上。

万向支架的其他应用壹被中香炉

被中香炉是中国古代用于点燃香料熏被褥的球形小炉,它最本质的功能也是通过万向支架实现的。它的球形外壳和位于中心的半球形炉体之间有两层同心圆环(也有三层的)。炉体在径向两端各有短轴,支承在内环的两个径向孔内,能自由转动。用同样方式,内环支承在外环上,外环支承在球形外壳的内壁上。炉体、内环、外环和外壳内壁的支承轴线依次互相垂直。炉体由于重力作用,不论球壳如何滚转,炉体总是保持水平状态,不会把点燃的香灰洒在被褥上。

被中香炉的内部结构

贰陀螺仪

真正把万向支架用在现代科学研究上,并且做出重要发现的是法国人傅科。在1851年,傅科提出了一种创新的方法,即利用一个高速旋转的陀螺仪来直观地展示地球的自转现象。这种高速旋转的陀螺仪具有保持其旋转轴稳定的能力。当陀螺仪被安装在万向支架上,支架固定在地球表面时,尽管地球在自转,陀螺仪的旋转轴却能保持不变。随着时间的推移,陀螺仪相对于支架的位置变化将逐渐显现,从而清楚地揭示了地球自转的证据。

此外,我们现代生活中乘坐的飞机、轮船,甚至日常生活中使用的稳定器和手机都有着万向支架的身影。

滚灯作为古代黑科技的代表,以其独特的制作工艺和表演艺术,成为了中国传统文化中一颗璀璨的明珠。它不仅让我们感受到了古人的智慧和创造力,更让我们认识到了传统文化的珍贵和保护的紧迫性。让我们一起努力,让滚灯这一“不灭的灯火”,继续在现代社会中传承和发扬光大。

参考文献

[1]周蓝天.山东惠民“滚灯”造物艺术研究[D].山东工艺美术学院,2022.DOI:10.27789/d.cnki.gsdgy.2022.000001.

[2]武际可.被中香炉与万向支架[J].力学与实践,2007,(04):91-93.

[3]https://mp.weixin.qq.com/s/TJ-IJTcd3L0AfQcgAUCrTQ

[4]https://mp.weixin.qq.com/s/6zrfdVvhPdJ9LZ2NU32Otg

[5]https://mp.weixin.qq.com/s/fOZY4G0DfaM2II51fG91CQ

来源:力学科普

编辑:陈菲 校对:张新红

审核:张月华 何承健

监制:谢华容

总监制:魏凡翔

请输入验证码