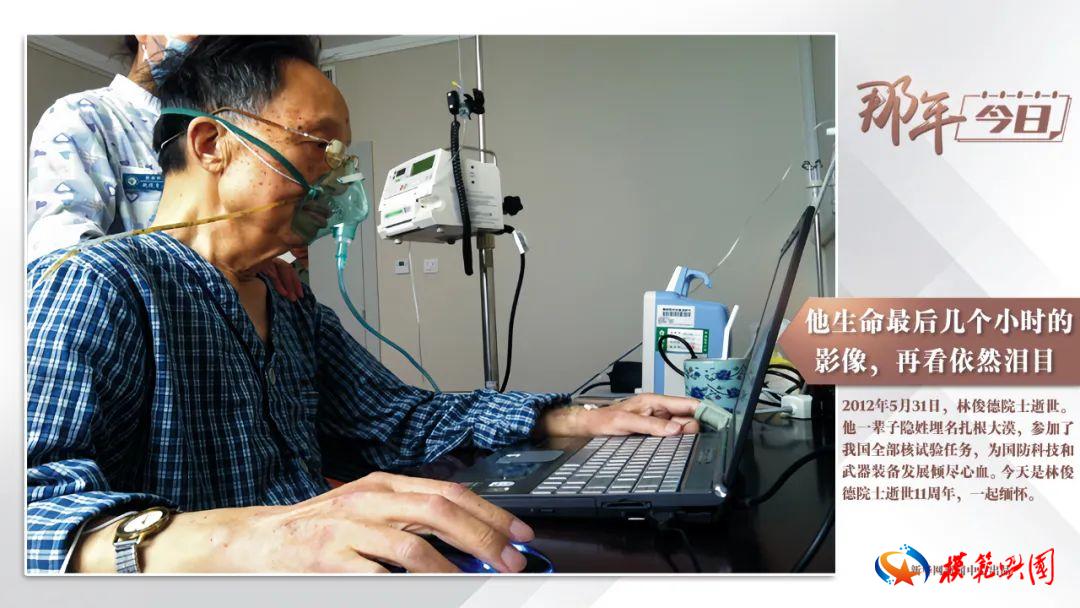

11年前的今天

有这样一位老人

在生命的最后时刻

仍强忍着剧痛争分夺秒地工作看着他憔悴的面容

坚毅的目光

无数人为之热泪盈眶

他,是谁?

他,有着怎样的故事?

1

他,是谁?

脸戴氧气面罩

身插多根管子

在生命的最后时刻

他一次次要求、请求

甚至哀求医生、家人

让自己下床工作

当如愿坐在

临时搬进病房的

办公桌前

对着笔记本电脑

他吃力地

一下一下

挪动着鼠标

……

为什么他要这么做?

那是因为

在他的电脑里

藏着关系到国家

核心利益的技术文件

他已然意识到

自己的时间不多了

一切都要快,要尽快

把思考很久、趋于完善的

学术思想和技术思路

留给后人

5月31日从早上7时44分到9时55分他先后9次下床工作这时他腹胀如鼓呼吸困难已经极度虚弱每点一下鼠标都要喘一大口气

在笔记本电脑上他先后整理科研资料1.5G3次用加密电话打到实验室指导科研工作而当他感到稍微有点儿精力时又为一名博士生的毕业论文写下300余字的评语和6条建议在病房两次召集课题组成员交代后续实验任务

2012年5月31日20时15分他再也支撑不住躺下后就再也没能起来当这个国防科技战士的心脏停止跳动的时候在场的和早已守候在病房门口的所有医护人员再也控制不住奔涌的感情一个个掩面而泣……

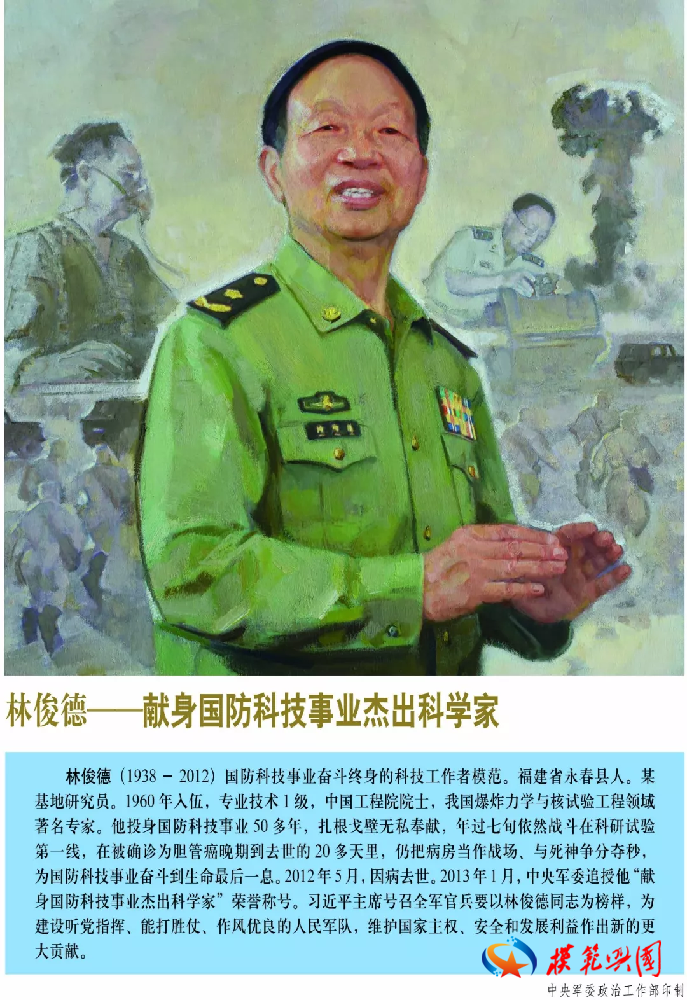

他是林俊德

是让罗布泊发出

45次巨大轰鸣的将军

是中国爆炸力学与核试验工程领域著名专家中国工程院院士

一辈子都默默无闻地奉献

为祖国的事业奋斗到了

最后一天

最后一刻

鞠躬尽瘁

死而后已

2

他,有着怎样的故事?

干惊天动地事做隐姓埋名人是林俊德生命意义的展现也是他科学精神的写照

入伍52年他参加了我国全部核试验任务为国防科技和武器装备发展倾尽心血

1963年5月林俊德和同事们从零起步接下研制压力自记仪的光荣任务

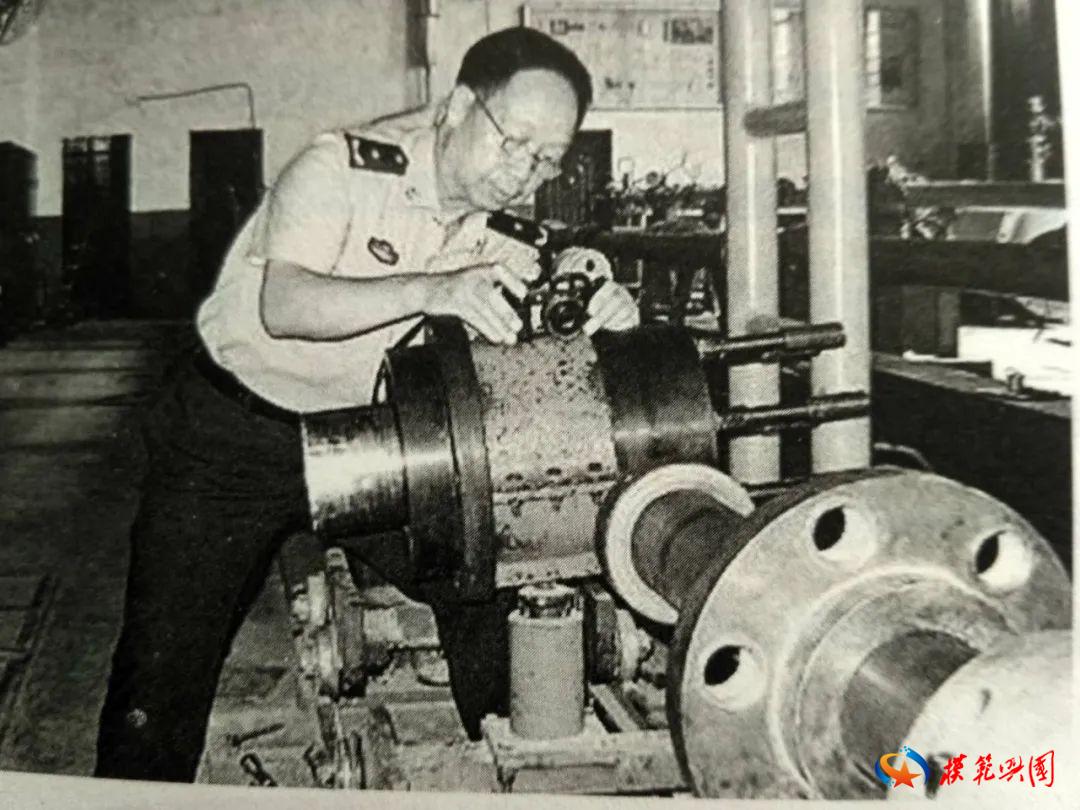

林俊德与同事在做科研。(永春县委宣传部供图)

住地窖,喝苦水战严寒,斗酷暑

林俊德和同事们迎着大漠风沙奋勇前行经过一年夜以继日的奋战中国第一批测量核爆炸冲击波的钟表式压力自记仪终于诞生了!

林俊德在认真做科研。(永春县委宣传部供图)

1964年10月16日罗布泊一声巨响蘑菇云腾空而起我国第一颗原子弹爆炸成功

冲击波数据是证明核爆炸的重要证据之一而测量数据的设备就是林俊德带头负责研制的钟表式压力自记仪

一次核爆炸试验后,林俊德(左一)和参试人员从试验场区完成取样任务后合影留念。新华社发

首次氢弹原理性试验和冲击波测量需在高空进行仪器要在零下60摄氏度的环境下工作

为了创造实验所需的环境林俊德就和同事们在海拔近3000米的山顶待了一宿

林俊德(左一)在和战友们研制装备。(永春县委宣传部供图)

冬季的山顶冰封雪冻他和同事们冻得手脚僵麻

他们却因为担心

实验条件不达标

而抱怨道:

“这鬼天气,就不能再冷一点吗?”

后来他们用高空气球放飞试验解决了问题赶在试验前研制出高空压力自记仪为飞机投放氢弹安全论证提供了科学依据

林俊德现场观察实验现象。(永春县委宣传部供图)

核试验从大气层转入地下后林俊德又开始带领团队解决

地下核爆炸力学测量

这一世界性难题

吃着玉米面和榆树叶合蒸的窝头喝着孔雀河的咸水艰苦攻关20多年林俊德先后建立10余种测量系统研制出一系列装备形成了完整的核爆炸冲击波机测体系

林俊德在认真做科研。(永春县委宣传部供图)

一项项“硬核”成果背后

凝结着他的心血与汗水

林俊德曾说自己是搞核试验的一不怕苦二不怕死

林俊德和战友们搜寻记录原子弹爆炸数据的设备。(永春县委宣传部供图)

炸药无法引爆林俊德亲自上前排除险情核爆后他第一时间去抢收数据凡是重要实验林俊德都亲临现场拍摄实验现象记录实验数据

林俊德(左一)在做讲解。(永春县委宣传部供图)

“我因为穷出身如果没有解放没有共产党建立人民政府帮我上学我的一切无从谈起”关于为什么要从事核事业林俊德这样说:“人要有良心国家人民培养了你你总要给国家人民做点事吧!”

“大漠,烽烟,马兰

平沙莽莽黄入天,英雄埋名五十年

剑河风急云片阔,将军金甲夜不脱

战士自有战士的告别

你永远不会倒下”

转眼间11年过去了当再次看到他戴着面罩忍着病痛鞠躬尽瘁的生前影像

依然能让我们泪流满面

今天让我们怀着崇敬的心

再次,致敬!缅怀!

来源:新华网

编辑:刘虹麟 校对:黄 清

审核:何承健 监制:谢华容

总监制:魏凡翔

请输入验证码