现在的汽车里面都有里程表来记录汽车行驶过的距离,但其实早在一千八百多年前,智慧的古人就发明了计算里程的测量工具——记里鼓车。

记里鼓车是由“记道车”发展而来的,有关记道车的文字记载最早见于汉代刘歆的《西京杂记》:“汉朝舆驾祠甘泉汾阳……记道车,驾四,中道。”可见至迟在西汉时期,即已有了这种可以计算道路里程的车。后来因为加了打鼓装置,每走一里路打一下鼓,故名“记里鼓车”。《古今注》记载:“记里车,车为二层,皆有木人,行一里下层击鼓,行十里上层击镯(古代一种小钟)。”

图1 汉代记里鼓车

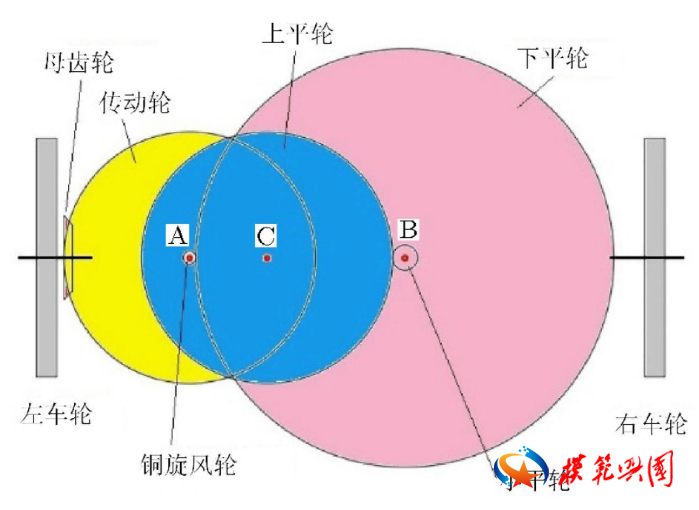

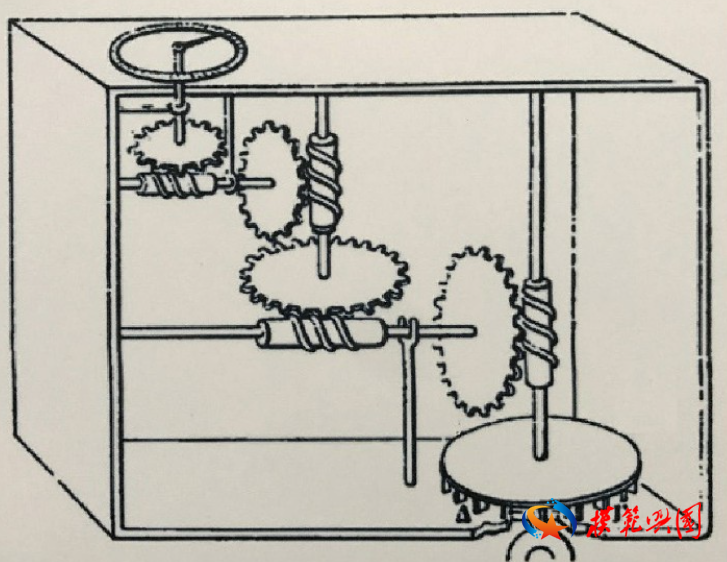

记里鼓车主要运用了齿轮传动的原理。宋代记里鼓车结构如图2和图3所示。母齿轮固接于左车轮,并与传动轮相啮合。铜旋风轮与传动轮装在同一竖轴A之上,并与下平轮相啮合。小平轮与下平轮装在同一竖轴B之上,并与上平轮相啮合。

母齿轮齿数为18,而传动轮齿数为54。铜旋风轮的齿数为3,而下平轮的齿数为100。小平轮齿数为10,上平轮齿数为100。整体是一个减速的齿轮组。其中母齿轮与传动轮传动比为3:1。而铜旋风轮与传动齿轮转速相同,且铜旋风轮与下平轮的传动比为100:3。小平轮与下平轮的转动速度相同,且小平轮与上平轮的传动比为10:1。综上,母齿轮与小平轮的传动比为100:1,母齿轮与上平轮的传动比为1000:1。

车轮的圆周长1丈8尺(18尺),车轮转一圈则车行1丈8尺,古时以6尺为一步,则车轮转一圈车行3步。车行一里(即为三百步)车轮和母齿轮都转100圈,此时传动轮和铜旋风轮转动100/3圈,下平轮和小平轮才转1圈,而上平轮才转1/10圈。也就是说,行车一里,竖轴B才转一圈;行车十里,竖轴C才转一圈。而在这两个竖轴上,还各附装一个拨子。因此行车一里,竖轴B上的拨子便拨动上层木偶击鼓一次;行车十里,竖轴C上的另一拨子便拨动下层木偶击鼓一次。

图2 记里鼓车齿轮结构(俯视图)

图3 记里鼓车齿轮结构(后视图)

令人惋惜的是,记里鼓车之后多用于皇帝出行时的一种仪仗,原本计算里程的功能反而被逐渐弱化。到了元朝时期,记里鼓车的制造技术彻底失传。记里鼓车从此消失在人们的视野中。直到1936年,北平研究院研究员王振铎先生,根据《宋史》的记载和张荫麟的齿轮系的排列,经过研究成功复原了汉代的记里鼓车,此模型现藏中国国家博物馆。

图4 中国科技馆展出的记里鼓车模型

除了古代的中国,在古希腊,也有和记里鼓车类似的装置。根据记载,公元1世纪希罗(Hero of Alexandria, 公元10——70, ) 设计了一套里程车(odometer) , 该装置中有一组齿轮和螺旋杆,可以通过记录车轮的转数直接测出车子运行的里程。车上三个圆盘可将车子行驶的里程记录下来。据讲解员说,不同圆盘上方原来是装豆子的容器,圆盘每转一圈小孔对上了,会落下一颗豆子。假如圆盘ABC分别对应100 m、1 km和10 km, 开始时清空,行驶时如果A盘落下有5颗、B盘落下3颗、C盘落下2颗豆子,则表示走了23.5 km。

图5 古希腊里程车结构

图6 古希腊里程车复原实物

除了本文提到的记里鼓车之外,古人们利用自己的聪明才智还发明了指南车、龙谷水车等许多复杂精密的机械装置,这些都只是古代“黑科技”当中的一部分,在我们历史上还有很多“黑科技”,千百年前的技术让我们不得不叹服前辈先贤们的智慧。有人戏称,古代有些发明家们也许是现代人穿越回去的呢!

参考文献

[1]高云峰.理论力学习题背后的故事(2)——记里鼓车和轮系传动[J].力学与实践,2018,40(04):432-435.

[2]李卉卉.“记里鼓车”之相关问题研究[J].史林,2005(03):89-95+124.

来源:力学科普

编辑:陈菲 校对:刘梦瑶

审核:张月华 何承健

监制:谢华容

总监制:魏凡翔

请输入验证码